行星的热传导

零、引入

岩石圈弯曲研究表明,在地质时间尺度上,厚度为 25-50 公里的近地表区域表现出弹性行为。地震研究显示,地球地幔至 2885 公里深度均为固体,因能传播剪切波。为理解薄弹性壳的存在,需考虑固体岩石流变学随深度的变化。近地表岩石主要呈弹性行为,而深部岩石在地质时间尺度上必须表现出流体或蠕变行为以松弛应力。地幔岩石的流体行为还导致地幔对流及相关的地表板块运动。

实验室和理论研究表明,固体的流变学主要是温度的函数,因此,要理解地球的力学行为,必须了解其热结构。地幔岩石的流变学与温度随深度的函数直接相关,而这又取决于热量从内部散失到表面的速率。地球内热传递有传导、对流和辐射三种机制。传导通过分子碰撞传递热量;对流与介质运动相关;辐射在地球内部影响较小,其作用可并入热导率定义。在地球中,传导和对流均为重要的传热方式,如大陆地壳和岩石圈的温度分布主要受传导控制,而地幔深部的热传递以对流为主。

一、傅里叶热传导定律

热传导的基本关系,其在一维情况下的表达式为

表明热通量与温度梯度成正比,负号表示热流方向与温度升高方向相反。 通过该定律,可计算通过材料的热通量,如通过平板材料时,热通量

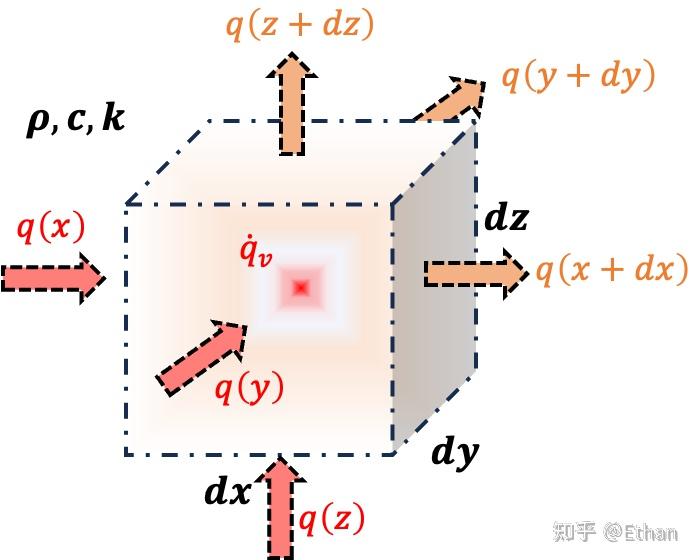

1.1 热传导方程推导过程

在准备推导时,需要考虑流入和流出微元的热能平衡,如下图所示。

物体密度为

此时,从能量平衡的关系来看,内能的变化是输入能量以及输出的能量的差值,另外,微元内产生的热量为 因此,它们之间存在以下关系。

当时间内的温度变化为时,如下所示

进而考虑后如下式所示

最后的如下式所示

将上述式代入公式(1)整理后得到式(2)

现在,可以使用泰勒展开式近似如下

因此,应用傅里叶定律,上式变为

由上式可知(2)可如式变形

考虑到时间极限后如下式所示,

整理后得到下式

这样,就成功地推导出热传导方程了。

最后,使用拉普拉斯算子可以简单的表示热传导方程如下

1.2 运动介质的热传导方程

当介质本身以恒定速度 U 沿 x 方向运动(如侵蚀、沉积过程中的物质输运),热传导方程需考虑对流项(介质运动引起的热量输运)。设固定坐标系为

其中

方程推导:从固定坐标系到运动坐标系

- 移动坐标系中的热传导方程 在运动坐标系中,热传导方程与静止介质相同(无对流项):

- 链式法则转换导数 固定坐标系中的时间导数需包含介质运动的影响:

- 引入对流 - 传导方程 将运动坐标系中的方程代入固定坐标系,消去

(1) 侵蚀过程(以河流三角洲为例)

假设三角洲以恒定速度

(2)沉积过程(冲积扇形成)

当沉积物以恒定通量

悬崖处高度

- 对流 - 扩散耦合:首次将介质运动(如板块漂移、沉积物搬运)与热传导结合,适用于移动边界问题(如俯冲带热结构、侵蚀面迁移)。

- Culling 模型类比:沉积物输运方程

- 实际应用:通过该方程,地质学家可量化侵蚀速率、沉积厚度与时间的关系,为盆地演化、海岸线变迁等提供理论支持。

- 对流项物理意义:介质运动导致热量(或沉积物)被 “平流” 输运,与扩散项(分子 / 颗粒随机运动)共同决定温度(或地形)分布。

- 相似解方法:通过坐标变换(如

二、行星表面热流

2.1 大陆热流值测量

早期通过洞穴和矿井温度测量估算近地表热梯度,准确测量则需在大陆地区钻深孔,深度超 300m 以避开气候影响。测量热梯度需使用热敏电阻,同时要防止钻井液循环干扰测量结果,热导率可在实验室通过特定装置测定。

2.2 海洋热流之测量

在海洋底部,利用携带热敏电阻的针状探针穿透沉积物测量近表面热流,海水温度相对稳定,热流受海水热液对流影响。沉积物热导率可通过热流探针中的加热器测定 。

2.3 热流值测量结果

大陆平均热流为

三、行星内部热源

3.1 重力吸积产热

3.2 放射性元素生热

地球内部热量主要源于铀、钍和钾等放射性元素的衰变。根据地壳和地幔中放射性元素的浓度,可计算其生热率。例如,地幔中放射性元素的生热率约为

3.3 生热率变化

放射性元素的生热率随时间变化,30 亿年前的生热率约为现在的两倍。不同岩石类型中放射性元素浓度差异较大,如花岗岩中浓度较高,而 “亏损” 橄榄岩中浓度较低。

四、热传导方程及其应用

4.1 一维稳态热传导

在一维稳态且有体积生热的情况下,热传导方程为

通过积分并结合边界条件,可求解温度分布,如在半空间模型中,得到温度表达式

4.2 径向热传导

在球体或球壳中,推导得到热平衡方程

进而得到温度分布方程

对其积分可得温度的一般表达式,在特定边界条件下可确定具体温度分布。

4.3 二维和三维热传导

推广到二维热传导时,能量守恒方程为

结合傅里叶定律得到温度分布方程。无内部热源时,满足拉普拉斯方程。三维热传导方程可类似推广。

4.4 一维非稳态热传导方程

当介质中无内热源(

- 净热流进出: 流入热流

- 内能变化: 微元体温度变化

- 能量守恒: 净热流等于内能变化,代入傅里叶定律:

核心物理量:热扩散率

热扩散率

特征时间

物理意义:温度变化扩散至距离 l 所需的特征时间,体现扩散过程的时间 - 空间尺度关联。

地质实例:

- 地表昼夜温度变化穿透深度

- 地球整体冷却时间估算:若

- 地表昼夜温度变化穿透深度

4.5 瞬时加热或冷却(半无限空间)

考虑一个半无限半空间(

此处运用的数学模型正是前面的一维非稳态热传导方程(无产热,

假设

代入原方程,消去 t 后得到常微分方程:

求解常微分方程 令

对

其中

应用边界条件

引入误差函数和余误差函数

其中,误差函数

温度解 还原为原始变量:

- 表面(

- 无穷深处(

- 时空演化:温度扰动随 t 扩散,特征深度为

热通量表达式

由于

热边界层厚度 定义边界层厚度为

表示温度显著变化的深度随时间平方根增长。

热通量表达式 记为

所以表面热流:

热流随时间递减,

4.6 温度周期性变化(半无限空间)

考虑一个半无限半空间(

这里还是考虑一维非稳态热传导方程(无产热,

有着以下边界条件:

- 初始条件:

假设解的形式为

其中

代入热传导方程得:

其中,皮肤深度(Skin Depth)

实例:

- 昼夜变化(

- 季节变化(

- 当

钻孔温度测量校正 地表周期性温度波动会干扰深部热流测量,需通过皮肤深度确定钻孔深度。例如,若需避免季节波动影响,钻孔深度应大于

冰川周期的温度印记 冰川期地表温度下降,间冰期回升,形成长周期(

此类波动可在数百米深度的岩心中保留温度变化记录,用于反推古气候。

热扩散率反演 通过测量不同深度的温度振幅和相位差,可反推热扩散率

| 物理量 | 表达式 | 说明 |

|---|---|---|

| 温度分布 | 含衰减和相位滞后的周期性解 | |

| 皮肤深度 | 振幅衰减至 | |

| 相位差 | 深度 y 处的滞后相位 | |

| 通过求解周期性边界条件下的热传导方程,揭示了地表温度波动向地下传播的规律:振幅随深度指数衰减,相位随深度滞后。皮肤深度是衡量波动穿透能力的关键参数,其与周期平方根成正比,决定了不同时间尺度的温度变化影响深度。这一理论在地质热流测量、古气候重建和热物性反演中具有重要应用,为理解地球浅层热过程提供了数学基础。 |