板块的应变与弯曲

地壳板块的挠曲

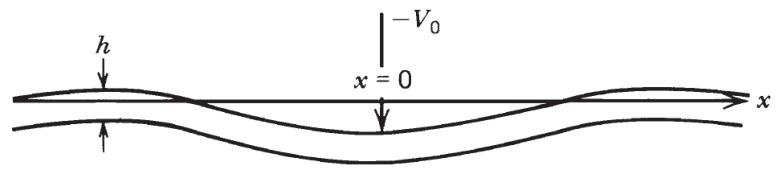

薄而有弹性的地表板块构成了岩石圈,它漂浮在下方相对呈流体状态的地幔之上。这些板块承受着各种载荷,例如火山、海山等,在它们的重压下,岩石圈会发生弯曲。通过将观测到的岩石圈挠曲或弯曲情况与已知的地表载荷联系起来,我们可以推断出板块的弹性属性和厚度。

我们首先建立板块在受力和力矩作用下的弯曲理论。该理论可以通过将褶皱模拟为受水平压力作用的弹性板块变形,来帮助我们理解山脉带中的褶皱系列。此外,还可以运用该理论模拟火成岩侵入体上方地层的上拱现象(3.12)。

0.重点公式一览

1. 物理模型与假设

薄板模型:

2. 力与力矩平衡

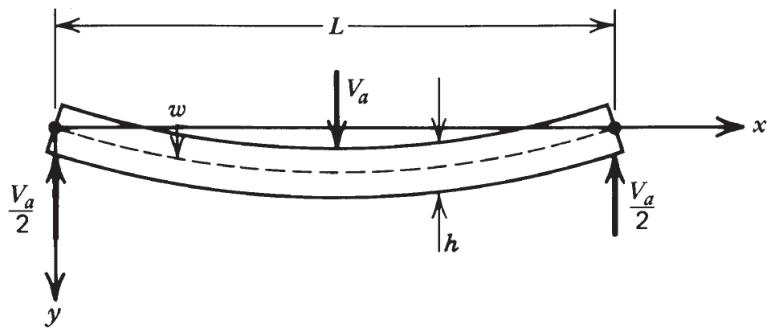

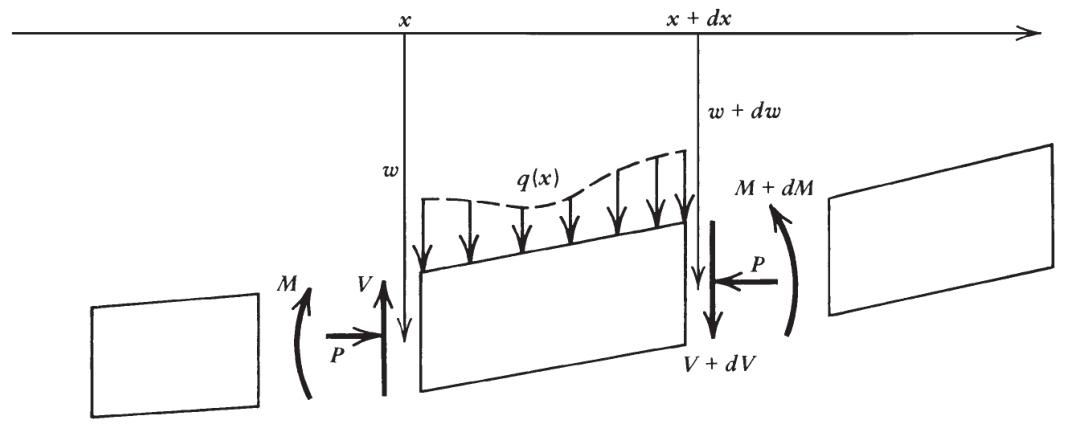

考虑微元 dx 的受力(图 3.10):

1.在 x 和 x + dx 之间,沿 z 方向每单位长度的向下载荷为 q (x) dx

2.沿 z 方向每单位长度的净剪力 V 作用在垂直于图面的板横截面上(所有剪应力积分的合力)

3.沿 z 方向每单位长度的水平力 P 作用在板上(假设 P 与 x 无关)

4.沿 z 方向每单位长度作用在板横截面上的净弯矩 M(正应力 σxx在截面上的积分)

垂直力平衡:载荷

力矩平衡:弯曲力矩 M、剪切力 V 和水平力 P 的力矩平衡

- 力矩

- 力

- 水平力 P 通过其相关力臂

我们可以对公式(3.59)关于x求导,并代入公式(3.57),来消去剪切力V。由此得到:

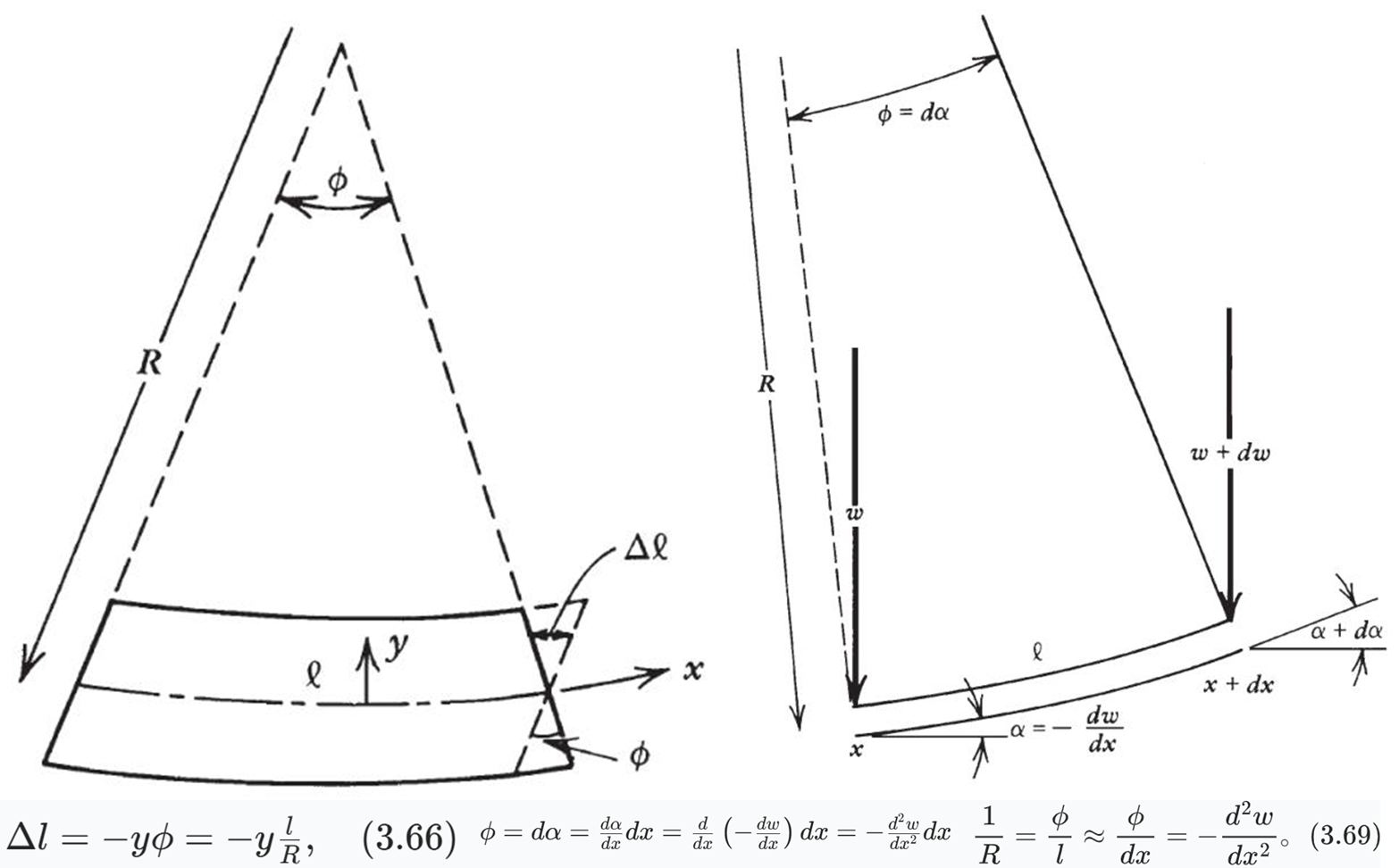

3. 弯曲力矩与曲率的关系

弯曲应力分布: 板弯曲时,上表面压缩(

几何关系:距中性面 y 处的应变

小角度

(以弧度为单位)等于 。

平面应力下,胡克定律简化为

- 力矩积分:弯曲力矩 M 为纤维应力对中性面的力矩积分:

- 挠曲刚度(flexture )

- 弯曲应力的最大值出现在板的上下表面(

4. 四阶挠曲方程

将

再对 x 求导,并利用垂直力平衡方程(3.57,

最终得到四阶挠曲微分方程(核心方程 2):

方程物理意义

- 载荷项

- 水平力项 P:若存在水平压缩 / 拉伸力(如构造应力),影响弯曲形态(屈曲分析见 3.11 节)。

- 挠曲刚度 D:反映板的抗弯曲能力,与板厚 h 的三次方成正比(厚度增加,刚度急剧增大)。

5.实际应用

5.1 岩石圈板块的弯曲

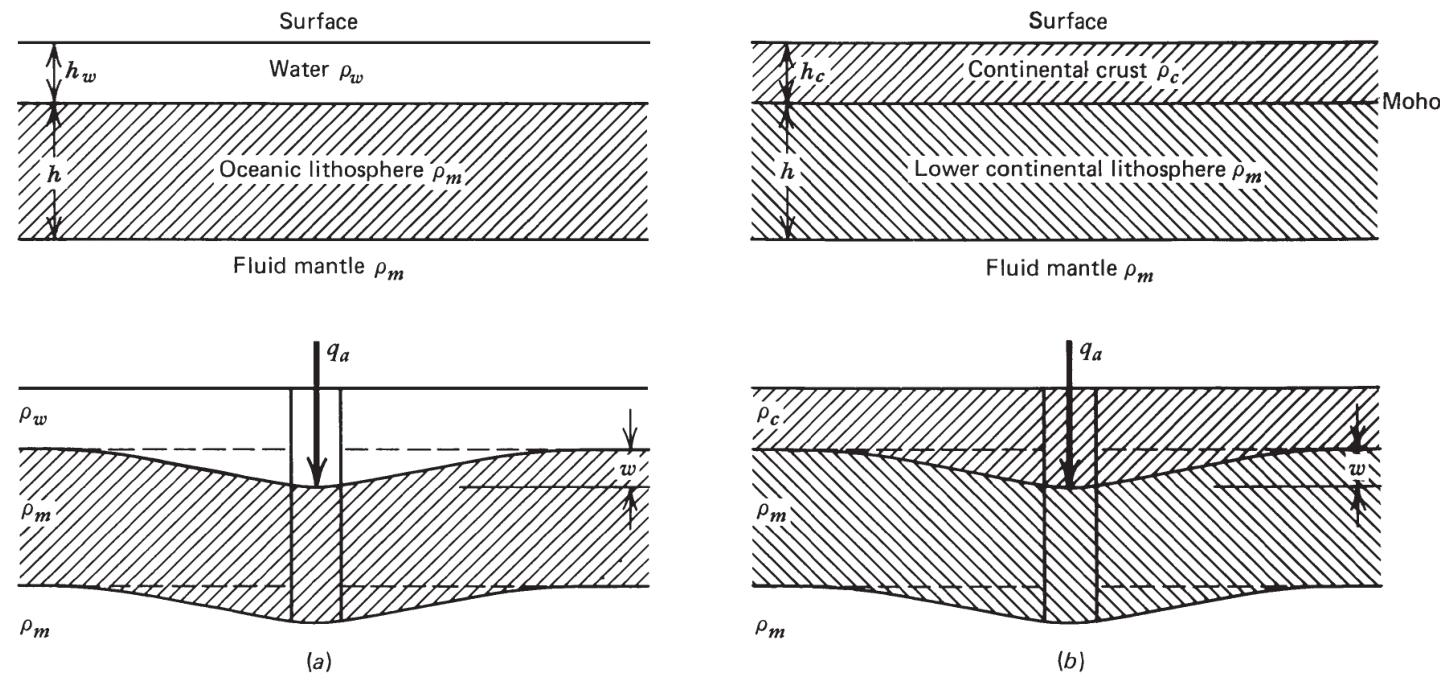

将弹性板挠曲理论应用于地球岩石圈,考虑载荷作用下岩石圈的挠曲变形时,引入静水压力恢复力(hydrostatic restoring force),分析海洋和大陆岩石圈在不同载荷下的平衡方程。

岩石圈作为弹性板漂浮在 “流体” 地幔上,受表面载荷(如火山、沉积物)作用时发生挠曲,需考虑载荷下方地幔被低密度物质(水 / 地壳)替换产生的浮力效应。有以下基本假设:

- 岩石圈为薄弹性板,厚度为h,密度为

- 载荷引起的挠曲挠度w较小,适用线性弹性理论。

- 垂直柱内物质守恒,低密度物质(海水 / 地壳)填充挠曲产生的空隙。

海洋岩石圈的挠曲(图a)

初始状态:海水厚度

- 柱底压力(未挠曲区):

- 柱底压力(挠曲区):

- 静水恢复力(向上):两者压力差为

其中

大陆岩石圈的挠曲(图b)

初始状态:大陆地壳厚度

- 柱底压力(未挠曲区):

- 柱底压力(挠曲区):

- 静水恢复力(向上):压力差为

与海洋情况形式相同,但密度差为

5.2 岛链载荷

火山岛弧链作为载荷会引起岩石圈挠曲,我们可以使用四阶微分方程来描述这个现象,来

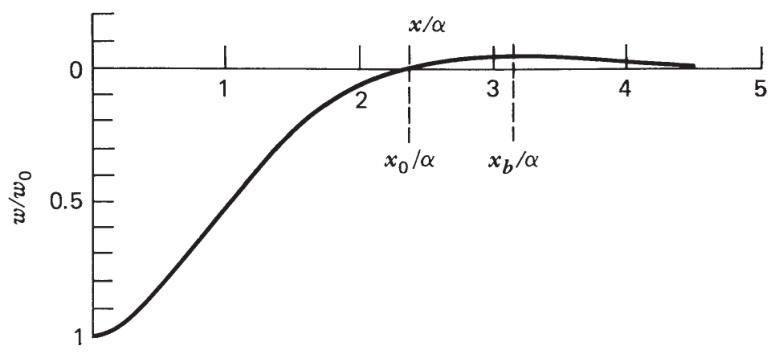

以夏威夷岛链为例,研究火山岛链作为线载荷引起的岩石圈挠曲变形。火山岛链(如夏威夷)由一系列火山和海山组成,形成线性载荷,导致下方岩石圈弯曲,表现为中央凹陷(如夏威夷深海)和外围前隆(forebulge)。模型具有以下简化假设:

- 线载荷假设:岛链载荷简化为沿直线分布的集中力

- 对称性:载荷对称,仅需分析

- 静水恢复力:海洋环境中,密度差

平衡方程: 忽略水平力(

5.2.1 微分方程求解

通解形式: 方程为四阶常系数线性齐次微分方程,特征根为复数,通解为指数衰减振荡函数:

其中,挠曲参数(flexture parameter)

怎么算出来的通解你先别管,因为我实在不会

通过边界条件可以解出四个常数c1、c2、c3、c4:

- 对称性:

- 远场条件:

- 载荷平衡:通过剪切力积分确定

5.2.2 方程分析

挠曲参数

- 控制挠曲影响范围,与挠曲刚度 D 和密度差

- 通过前隆位置

中央凹陷: 中央凹陷由岛链载荷直接导致,在

前隆(Forebulge): 在

岩石圈强度影响:

- 断裂模型中前隆幅度更大(

5.2.3 地质意义

厚度估算实例:

- 完整岩石圈模型: 代入

- 断裂岩石圈模型: 若岛链处岩石圈断裂(如火山活动弱化岩石圈),边界条件变为

地质意义

- 通过岛链挠曲分析,可推断不同区域岩石圈厚度(如海洋岩石圈约 30-50 km),为板块构造、地震带划分提供依据。

- 问题 3.19-3.20 涉及最大弯曲应力计算,结合

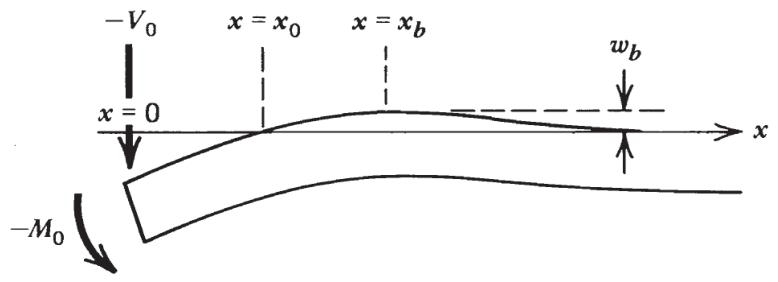

5.3 洋壳俯冲

海洋岩石圈在俯冲带海沟处的弹性弯曲,建立末端载荷作用下的挠曲模型。海沟是大洋岩石圈俯冲至地幔的边界,俯冲前岩石圈受重力作用发生强烈弯曲,形成深海沟(如马里亚纳海沟)和外围前隆。模型有以下的简化:

- 末端载荷:岩石圈视为半无限长弹性板(

- 远场条件:

- 平衡方程:同海洋岩石圈挠曲方程(3.125),考虑静水恢复力(密度差

5.3.1 微分方程求解

通解形式: 四阶方程的通解为指数衰减振荡函数(同上面一节):

其中

通过边界条件可以解出两个常数c3、c4:

- 末端弯矩:

- 末端剪力:

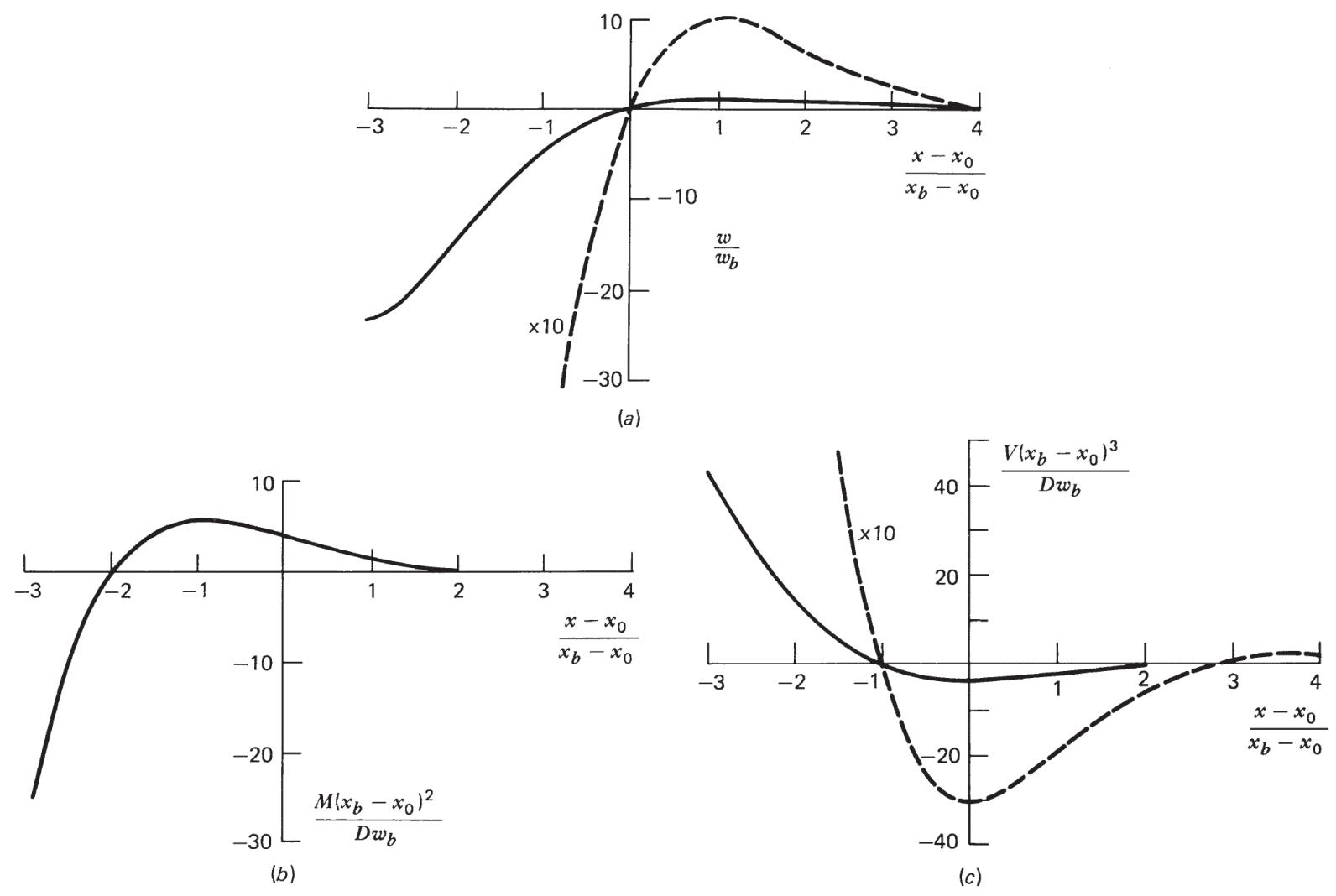

代入常数后,挠度为(3.151):

5.3.2 方程分析

前隆与凹陷分布:

- 中央凹陷:海沟轴(

- 前隆位置:通过斜率为零(

通用挠曲剖面:

- 无量纲化处理后,得到通用曲线

弯曲力矩与剪切力:

- 弯矩

- 剪切力

最大弯曲应力:

- 岩石圈底部拉伸应力最大,计算公式为:

- 马里亚纳海沟案例中,最大应力达 900 MPa,接近深部地幔的屈服强度,暗示岩石圈可能发生塑性变形(见第 7 章)。

5.3.3 地质意义

马里亚纳海沟实例:

- 数据拟合:取前隆半宽

- 结果意义:与岛链载荷估算的岩石圈厚度(30-50 km)一致,验证弹性板模型的适用性。

部分海沟实测曲率远超理论预测,推测岩石圈在高应力下发生塑性屈服(非弹性变形),需结合塑性理论进一步分析(第 7 章内容)。

5.4 水平挤压

弹性板在水平压缩载荷下的屈曲(Buckling)现象,分析板从稳定平面状态转变为弯曲状态的临界条件,及其在地质构造(如褶皱带)中的应用。山脉带中的褶皱(Fold trains)被认为是地层在水平挤压下发生屈曲的结果,需通过弹性板理论分析临界载荷与褶皱波长。模型有以下的简化:

- 两端简支(Pinned)的弹性板,长度L,承受均匀水平压缩力P(单位长度力,N/m),忽略垂直载荷(

- 假设小挠度、线性弹性,屈曲后板呈正弦曲线弯曲

- 平衡方程: 结合挠曲方程(3.74)与水平力P,得:$$D \frac{d^4 w}{dx^4} + P \frac{d^2 w}{dx^2} = 0 \quad \text{(3.87)}$$ 其中

5.4.1 微分方程求解

通解形式: 进行两次积分可以得到一个二阶的微分方程

通过边界条件可以解出两个常数c1、c2:

- 简支端——端点没有施加扭矩: w在

方程(3.89)是二阶常系数线性齐次微分方程,有通解

还是因为w在

可以很容易的解出

此时

5.4.2 方程分析

正弦通解的分析

- 屈曲波长:基频模式(

- 多模式屈曲:

临界应力计算:

- 临界载荷

- 实例(完整岩石圈): 取

薄弹性层屈曲计算:

- 若层厚

振幅不可解:线性理论仅能确定临界载荷和屈曲波长,无法计算变形幅度(需非线性理论,考虑大变形几何非线性)。

5.4.3 地质意义

根据上面的临界应力计算和薄弹性层屈曲计算可知,岩石圈因厚度大、临界应力极高,在水平构造应力下更易发生断裂而非屈曲。薄弹性层(如地层夹层)临界应力低,是褶皱构造的主要成因(需考虑周围介质约束,如 3.12 节侵入体上拱)。

地层并非完全自由或简支,周围岩石的摩擦力、重力等需纳入模型,固定端或自由端需调整边界条件,但简支是最简化且典型的地质场景(如地层两端受限)。复杂场景需额外进行数值模拟。