陨石撞击坑和冲击动力学

导航

这一节课的内容基本都是基于月球陨石坑的内容

一、利用撞击坑统计法对地质单元进行定年(统计法)

通过分析天体表面撞击坑的大小、数量及其分布规律,建立撞击坑参数与地质单元形成时间的定量关系,从而推断地质单元的年龄。该方法基于 “撞击坑累积效应”—— 较古老的地质单元因暴露时间更长,表面会累积更多撞击坑,尤其是大直径撞击坑的密度与年龄呈显著正相关。

1.1 撞击坑大小 - 频数关系早期研究

1.1.1 相对年龄判别依据

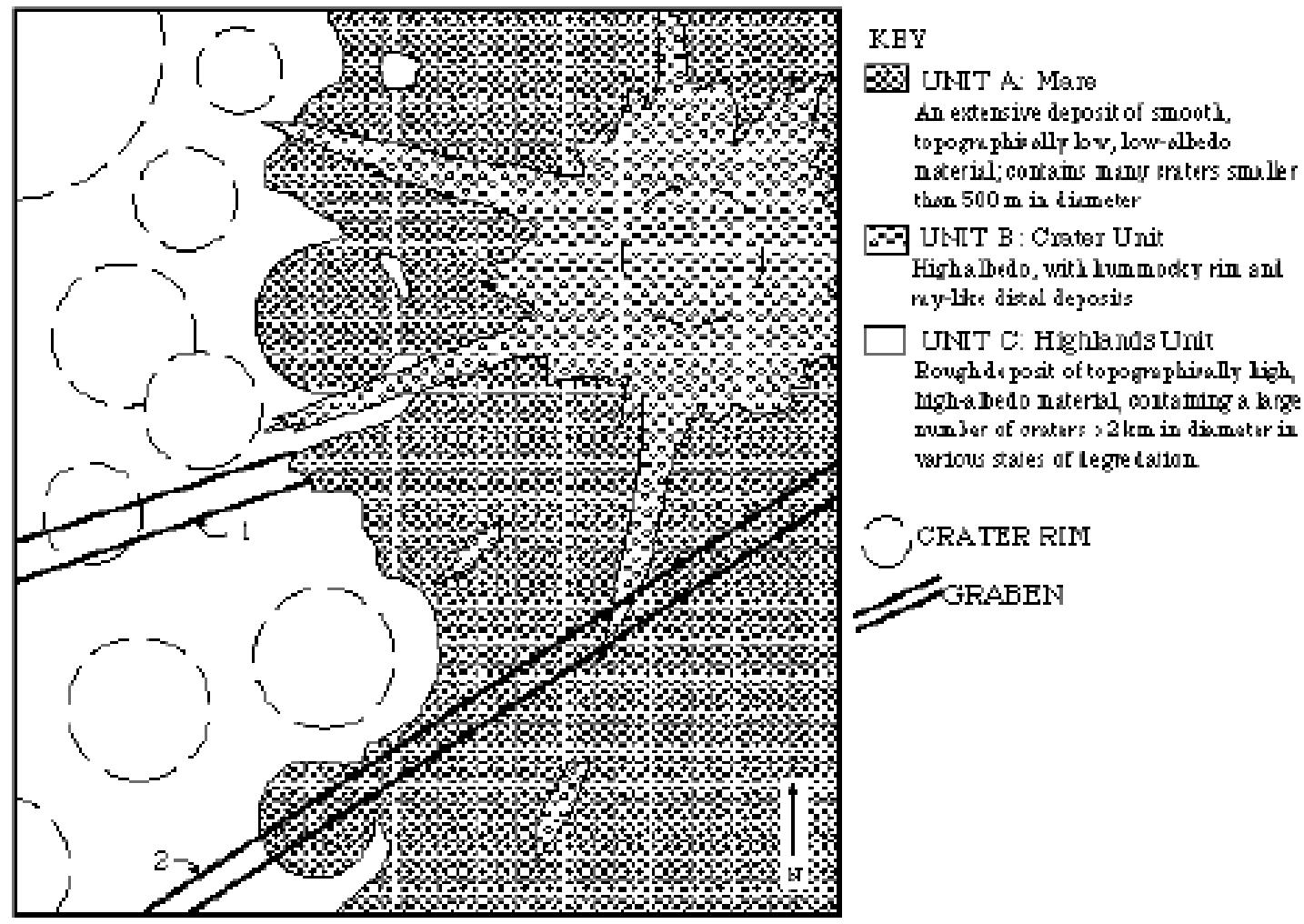

地质单元的相对年龄可通过三类关系判别:

- 叠置关系:若撞击坑的溅射席或熔岩流覆盖在某地质单元之上,则被覆盖的单元形成时间更早,因其先存在并被后期撞击产物覆盖。

- 交切关系:当皱脊、月溪等地质构造被撞击坑边缘或溅射物交切时,被交切的构造形成时间早于撞击事件,即相关地质单元年龄更老。

- 密度差异:在同等面积内,直径相近的撞击坑密度越高,地质单元年龄越大。这是因为老单元经历了更长时间的撞击累积,单位面积上的撞击坑数量随时间逐渐增加。

1.1.2 早期数学模型构建

Fauth(1907)的开创性发现:在《The Moon in Modern Astronomy》中首次提出撞击坑直径 D 与频率 N 呈双曲线关系,即

Macdonald(1931)的对数坐标拟合:通过统计月球表面撞击坑数据,发现在对数坐标系中,

Cross(1966)的区域特征系数: 提出公式

- N 表示在

- C 是无量纲的区域特征系数,与地质单元年龄正相关 —— 老区域因撞击累积时间长,C 值更大(如云海、静海、阿尔芬斯区域的 C 分别为 1.4、1.0、2.5)。 该公式的局限性在于 C 不仅受年龄影响,还与统计的直径 D 相关,且不同区域因观测分辨率差异(如有的区域只能提取

1.2 Neukum 撞击坑大小 - 频数关系及月球撞击坑累积分布年代模型

1.2.1 模型核心假设与分解公式

德国学者 Gerhard Neukum 提出撞击坑累积频数公式

1.2.2 多项式拟合与区域统计

通过统计月球 18 个典型区域(如澄海、雨海)的撞击坑数据,在对数坐标系中对

其中,系数

核心推论

1.同期区域相似性:同一年龄的不同地质区域,相同直径的撞击坑频数相近。例如,年龄均为

Neukum撞击坑大小-频数关系及月球撞击坑累积分布年代模型

1.2.4 绝对年龄标定与公式

利用 Apollo 和 Luna 任务返回的月岩样品(已知同位素年龄),将其对应区域的撞击坑频数

式中 t 为地质单元年龄(单位:Ga)。例如,月球高地的

1.2.5 软件工具与应用

Gregory Michael 开发的 Craterstats 软件(ArcGIS 插件)集成了 Neukum 模型,可自动统计撞击坑频数、拟合年龄,并绘制累积分布曲线。该工具通过标准化流程,将遥感影像中的撞击坑数据转化为地质年龄,成为月球及行星定年的重要手段。

1.3 Hartmann 撞击坑大小 - 频数累积分布的一般关系

1.3.1 基础概念与数学定义

- 微分分布

- 累积分布

- 微分撞击率

- 累积撞击率

1.3.2 增量频数分布模式

Hartmann(1966)提出按直径区间

由于累积分布

1.3.3 相对分布函数 R 及其意义

定义相对分布函数R,用于检测撞击坑大小分布的小尺度扰动。

若累积分布满足

1.3.4 分段函数模型(Hartmann, 1999)

根据直径范围,将撞击坑分为三段,分别给出微分频数与累积频数的表达式:

- 小直径(

- 中直径(

- 大直径(

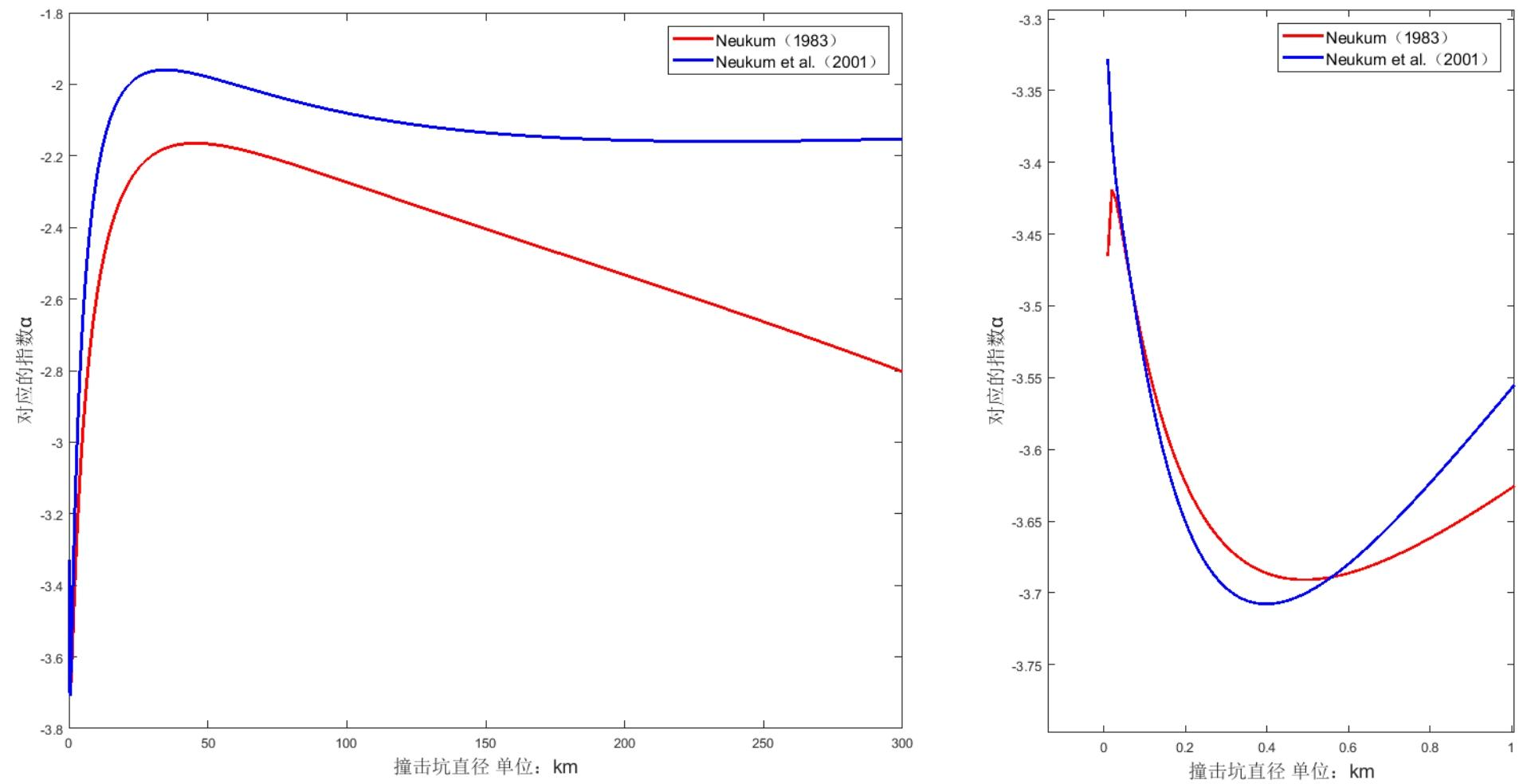

1.3.5 与 Neukum 模型的对比

Neukum 模型通过高阶多项式拟合全直径范围,而 Hartmann 模型采用分段指数函数,更突出不同直径区间的差异。例如,Neukum 模型在

二、陨石撞击动力学模型

1. 陨石撞击的基本过程

1.1 接触压缩阶段

撞击初始时刻(

1.2 冲击波挖掘阶段

压缩阶段后,冲击波以超声速向目标内部扩散,形成半球形的压力波前。高压区与低压区的压力梯度驱动材料高速运动,目标物质被强烈扰动,形成临时挖掘坑。冲击波的峰值压力随距离撞击点的半径 r 衰减,符合

1.3 溅射物分离成形阶段

随着冲击波能量的衰减,目标材料的运动从压缩主导转为剪切和拉伸主导,形成 transient crater(瞬态坑)。瞬态坑初期呈半球形,半径随时间以撞击速度的 10%-20% 扩展,深度增长逐渐减缓并最终停止。此时,坑壁材料因高压冲击产生熔融层(厚度约为坑深的 10%-20%),与未熔融的破碎岩石混合。当瞬态坑半径达到最大值后,重力作用主导,坑壁开始坍塌,形成最终的撞击坑形态(如简单坑、复杂坑或盆地)。

1.4 溅射物抛射阶段

瞬态坑形成过程中,被加速的物质以弹道轨迹抛射至目标表面,形成溅射物沉积层。抛射速度与位置相关:靠近坑中心的物质获得更高速度(可达 2-5 km/s),沿陡峭轨迹远距离抛射;边缘物质速度较低(约 0.5-1 km/s),沉积在坑缘附近,形成溅射毯(ejecta blanket)。

根据 Oberbeck(1975)的理论,抛射时间

2. Equations and materials in iSALE and SALEc

撞击动力学模拟依赖于多物理场耦合的数值模型,iSALE 和 SALEc 是常用的显式动力学代码,其核心包括守恒方程、材料本构模型及状态方程(EOS),以下为关键理论框架:

2.1 守恒方程

质量守恒: Lagrangian 形式:

适用于固定网格下的质量输运计算。

动量守恒(Navier-Stokes 方程):

其中

能量守恒:

U 为比内能,k 为热导率,T 为温度。右侧包括热传导(

2.2 流变模型

粘性流体模型: 适用于熔融或高度破碎的材料,应力 - 应变率关系为

粘弹性模型: 考虑材料的弹性储能与粘性耗散,应力演化方程为

其中 G 为剪切模量,

后面部分有点难了,老师也没细讲

2.3 强度模型与热软化效应

VNMS 模型(von Neumann-Mises 屈服准则): 假设材料为理想塑性体,屈服强度

ROCK 模型:考虑损伤演化的强度模型,屈服强度

热软化模型:高温下材料强度下降,表达式为

2.4 损伤模型(IVANOV 模型)

损伤变量 D 的演化方程为:

其中

2.5 状态方程(EOS)

状态方程描述材料的压力 p、密度

- Tillotson EOS(适用于岩石、金属): 分压缩、冷膨胀、热膨胀、混合和低能量膨胀五种状态,例如压缩状态下:

- ANEOS(适用于行星内部物质): 基于亥姆霍兹自由能

- Mie-Grüneisen EOS(适用于固体小压缩): 分解压力为冷压