第十二讲 工业战略:政府、企业与社会组织的战略协调(2)

【关键词】:产业结构政策;企业合理化政策;企业竞争力

上节课的回顾:两种产业策略与两种企业战略

两种产业政策也不是互斥的关系,而是互补的关系。

两种产业政策与四种成本(机会成本、寻租成本、生产成本、交易成本)

微观层面经济发展——企业的发展和成长——生产成本和交易成本从高降低的过程 产业合理化政策——直接方式;产业结构政策——间接方式

导论(一) Scott Kennedy之问:争端可以缓和吗?

Scott Kennedy是新一代的“中国通”,其成长的时代之下中美关系良好,被请到华盛顿著名的智库CCG研究对华政策。上次来北大是疫情防控的后期(2021年),为了“第二轨道”外交,因为中美关系已经非常紧张了。

导入产业政策系数能够挽救中美经济关系吗?

肯尼迪认为,中国已经不搞市场经济了,表现在于大规模的计划经济+国企。

肯尼迪建议,让中国政府不介入经济不现实,让美国不干预也不现实,能否商量出一个【产业政策系数】,即双方的直接支出不超过财政收入的3%,就不管了。

如何回应上述问题?——渡边真理子的经验研究:

渡边真理子发现,中国政府在钢铁产业中给予大量支持,渡边真理子要论证的是中国政府的支持是否扰乱了钢铁行业的市场秩序。

据说,日本在WTO起诉了中国,在钢铁行业实施了过多【补贴】,最终WTO判日本败诉。

导论(二) 从山寨到原创:日本缝纫机产业的演进

l 万次郎的礼物

万次郎回国后给他的母亲带了一份礼物:缝纫机。

缝纫机在明治维新之后进入日本,最早是美国的singer,当时能接触到缝纫机、能买得起的主要是上层人士。随后,日本国内出现缝纫机企业。但是,日本的缝纫机制造是山寨singer的(尤其是外形完全一样)。——东亚第一个大规模山寨的国家

不过,后来日本的缝纫机产业发展越来越好,甚至曾经成为世界第一。

美国制裁日本山寨企业,政府介入让日本国家资助的科学家负责研究如何山寨,并在业内期刊公开数据,以解决产业生存不下去的问题,但是也造成了产品的同质化并破坏了零件供应的垂直桶合关系(模块化的零件)。Brother技术创新,改变产品结构,重构零件供应关系,转型投入其他产品领域。

上面的故事——双阶段两主题

- 政府介入阶段

- 企业自研阶段

一、美国的产业政策和政企关系

(一)美国体系的两个政治根源:早期美国的政企关系

1.两个“美国体系(American system)”的关系

(1)管理学意义上的“美国体系”:

工业革命开花在英国,结果在美国,因为美国企业发明出一种管理方法,称为“美国体系”。

商学院是用来培养中级管理人员的,最早的商学院是美国达特茅斯大学的塔克商学院。

关键词:细化分工,专业化的管理

在英国,所有者和管理者是一伙的、没分开的,就不存在专业化分工;

而美国的专业化分工出现很早,主要原因在于语言不通。

此外,当时美国生产的零件强调“互换性”。

(2)经济学/经济政策意义上的“美国体系”:

高关税政策,建设国内基础设施、金融体系,推动企业提高竞争力。 目的在于对抗“英国体系” 政治根源: 这种管理方法之所以能够形成,是因为政治保护或者政治主张。

(3)总结:

我们承认管理学意义上的“美国体系”是其核心竞争力的依托,但这种“美国体系”是在政治保护之下产生的——政治的一重影响。

2.美国体系的形成与传播——再一次体现出政治的背景

(1)南北战争的例子: 具有互换性的枪支是最容易维修的,春田兵工厂的枪是第一次大规模地标准化生产,从而达到维修效率高的结果。

(2)美国早期的主导产业: 通用性工业体系的传播 南北战争结束后,军需下降,大量兵工厂的工人下岗,流向当时的主导产业:钟表、缝纫机和农用机械。

(3)总结:

- 美国体系最早出现在具有强烈政治性的兵工厂,这种政治性体现为不要价格、只要性能;

- 这种诞生于政治目标之下的生产组织方式,随人员流动进入民用产业。

3.汽车厂的出现

(二)隐形发展型国家:当下美国的政企关系

今天美国经济中也存在产业政策和政府介入,但是隐形的、不那么直接的。

例:特朗普对郭台铭的富士康进行招商引资。

二、分析框架与日本的政策实践

- 企业合理化政策:缝纫机产业

- 产业结构政策:计算机产业

- 两种产业的结合:汽车产业

(一)从产品建构论的角度来看工作假说

(1)政府可以通过改变产品建构来推动企业能力的形成;

(2)在难以改变产品建构的情况下,

- 政府可以推动企业以适应产品建构特征的方式构建组织形态,形成企业能力;

- 政府可以通过改变商业模式建构来影响企业竞争力。

(二)企业合理化政策:二战后日本缝纫机产业的发展

——战后日本第一个实现大量出口的工业部门

(1)日本缝纫机产业起源于对singer15型缝纫机的模仿,但是各企业在模仿的过程中分别采用了特殊的规格并与配件企业构筑起垂直统合型的交易关系;

山寨是一种“反向攻城”,正常的“攻城”应当是是从产品概念→产品建构→零部件设计,但山寨是从零部件反推产品建构,再到产品概念。但是,山寨会产生公差的问题,导致零部件不匹配,需要人工再调整误差。日本的解决办法是在主机厂和配件厂之间慢慢协调【企业间协调】,但会导致新的问题:1、质量低;2、产量小。

(2)战后,GHQ要求日本企业停止使用singer15型这一名称;

(3)业界团体“纺织技术协议会”处于对战前产品部件缺乏互换性的反思——官方山寨;

(4)在标准化图纸的影响下,部件企业开始专业化于特定部件的设计和生产,原来以组装企业为核心的生产方式开始解体。

l 非市场因素改变产品建构:

原来是依靠主机厂和配件厂长期交易;专业化在降低成本的同时提高了部件的产品质量,并直接推动了日本缝纫机产业的迅速发展。在这一过程中,日本企业完成了对新歌公司的技术追赶,并实现了价格的降低

(5)问题:HA-1机型脱胎于辛格15,所谓标准图纸也基于后者。正如技术解决方案的标准化在中国引发了所谓山寨现象一样,标准图纸的普及降低了该产业的进入壁垒,必然引起大量中小企业进入这一领域。确实比以前质量好,但陷入同质化,企业间打价格战。

(6)非直线缝纫技术的出现:无论是辛格15型还是HA-1型,其缝纫功能都是直线型的。日本主要缝纫机企业从1950年代即开始研发非直线缝纫机,并于1961年将这一产品导入国内市场。同时,新型电动马达出现。

与直线型缝纫机相比,这种新产品具有更为集成的建构并逐渐将日本缝纫机行业主流的生产组织方式由水平分工带回垂直统合的形态。

(三)理论化解释

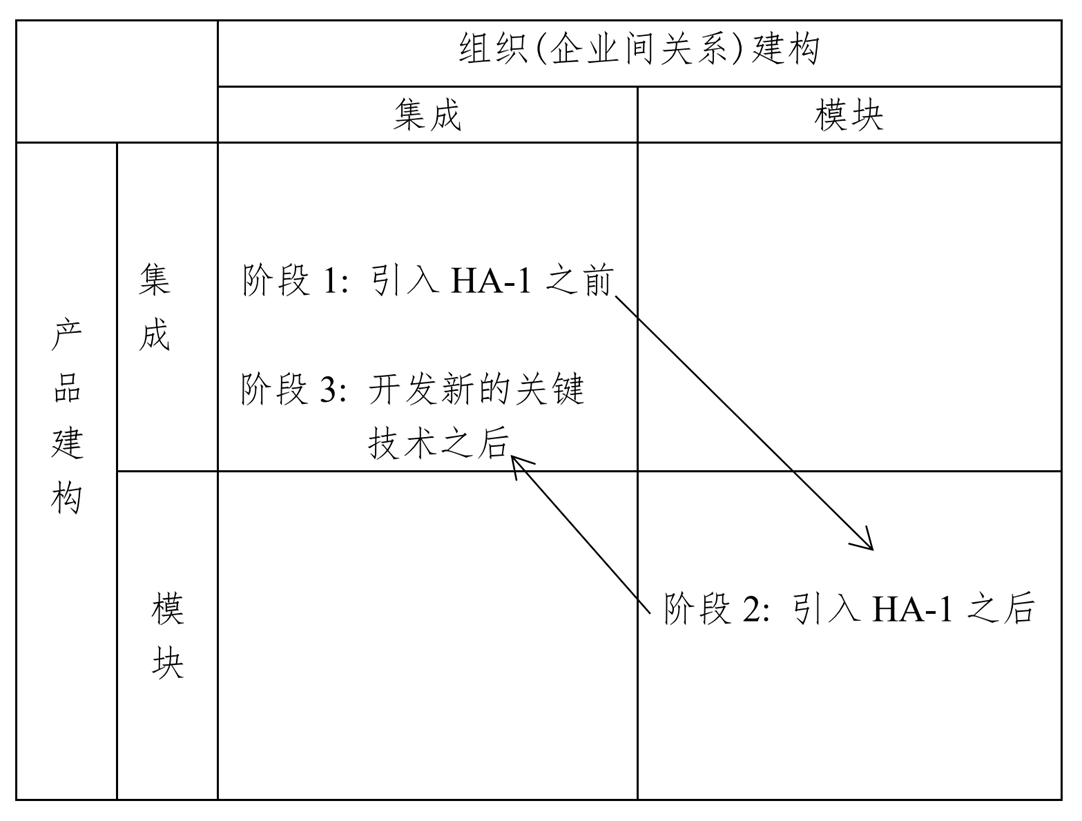

1.产品建构与组织建构的匹配

(1)山寨阶段:每一个主机厂带着一群配件厂封闭地进行山寨,出现问题就在企业集团内部协调,一个企业集团生产的零部件不适用于其他企业集团,因为是在个性化地解决山寨导致的公差问题;

| 问题:产量低+质量差

(2)美国引入HA-1之后:全部按照标准化图纸生产零部件,存在于特定主机厂和配件厂之间的交易关系被打乱,不再是垂直的关系,而是水平关系,同时产品建构也向模块化发展;

| 问题:同质化

(3)开发新的关键技术之后:零部件卖给别人没用了,就又回到集成化。

【小结】回到双主体、两阶段

(1)政府:行业协会推动从阶段一到阶段二;

(2)企业:Brother自己推动从阶段二到阶段三。

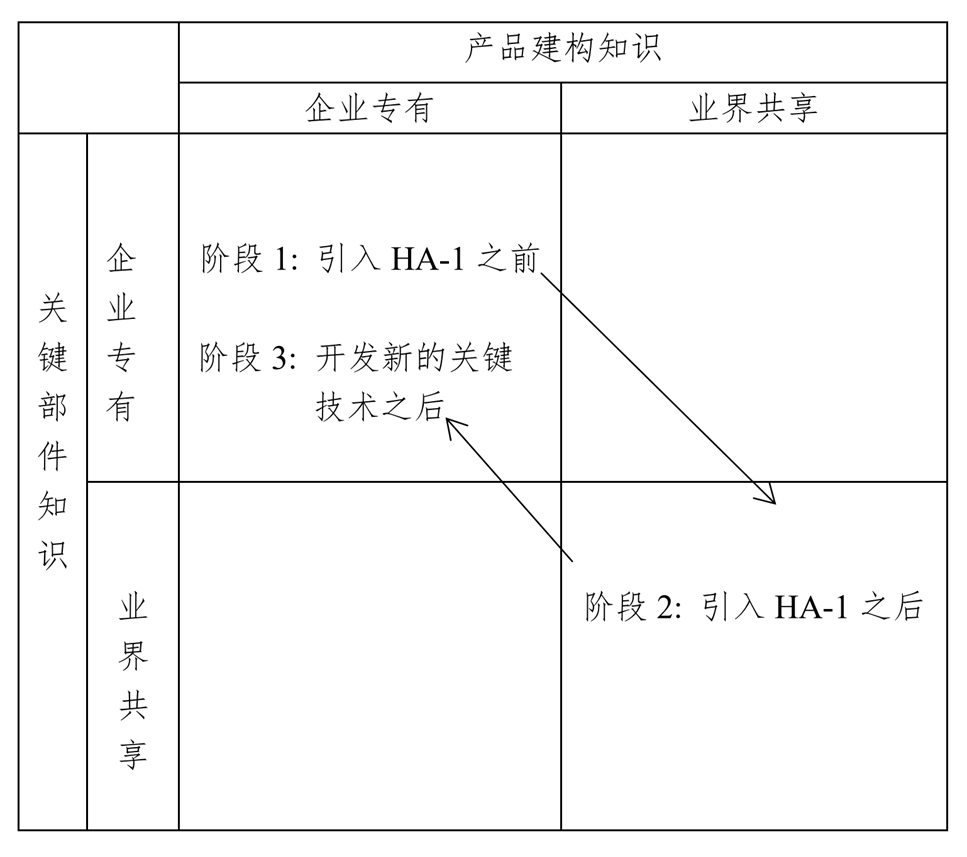

2.部件知识与产品建构知识的形成

| 生产手机的知识可以切割成两种:

- 核心零部件知识;

- 产品建构知识:结构和功能的对应,即核心零部件和非核心零部件的关系。 以我国为例,Vivo、OPPO这样的企业目前拥有了第二种知识,而华为则可能两种知识都有。

| 第三种建构:商业模式建构——以建构的形式理解商业模式? 【内集成外模块】卖给对方的是核心件,对方看不到商品的内部结构,但可以和任何相关企业交易,因为接口是标准化的。

(四)产业结构政策:计算机产业

l 日本计算机产业的竞争力:国际比较+不同细分产业+时间变化

l **细分角度:计算机产业=硬件产业+软件产业+周边设备产业(如打印机)

没有办法进入市场但是又不想退出——政府以极低的成本介入

1.1950s-1970s:硬件、软件与周边设备产业崛起

(1)日本计算机产业政策:

一般而言,政府在产业发展中可以扮演三个角色:协调者、需求者和生产者。

在计算机产业中,日本政府=协调者↓;美国政府=需求者

| 日本政府作为协调者介入的表现/日本产业政策的典型:

- 1、赶超期的产业保护;

- 2、提供资金;

- 3、协调企业行动。

(2)1950s中期-1960:落后十年

||| 日本电气研究所1956年MARK系列(越过真空管开发电子管计算机)

——日本计算机技术起步来源于政府给的技术(国家研究室进行研究,几乎无偿转让给计算机巨头)。

||| 1957年设立通产省电子工业课、出台《电子工业振兴法》

——促进民间企业进入需要大量投资的计算机产业

||| 与IBM的交涉:1959年,日本政府中的电子工业课代表日本与IBM交涉

背景一:当时IBM的专利战略:不开放、不提供

但没有IBM100件以上的基本专利,日本企业无法生产计算机。然而,很弱的企业根本不可能和IBM打交道。

背景二:日本IBM的外汇需求

当时,IBM在日本设立了日本IBM,日本IBM收获的利润留在日本公司的账上时没有意义的,需要将利润汇回美国。而日本的《外汇法》禁止汇出外汇。IBM想绕过《外汇法》,利用《外资法》汇回外汇,但是日本IBM是外资全资企业,不符合规定。

结果:1960年,日本政府与IBM达成妥协,日本政府承认IBM与日本IBM之间的技术合约,允许后者向前者支付外汇,条件是日本IBM将技术无条件转让给日本企业。由此,日本的计算机产业起步。

这种官方代表企业与外国企业进行协商的方式,在战后日本很常见,而我国曾经的方式是一个企业、一个企业谈,效果并不好。

(3)1961-1971年的自由化:

①日本企业与IBM资金方面的差距:IBM的销售额是日本三家企业的10倍

②日本政府采取的措施:

- A.对日本IBM的产量进行限制,这种保护在自由化逐渐推行的1960s一直持续;

- B.1961年,推动设立JECC(日本电子计算机公司)=国策企业

- C.1961年,对计算机产业实施免税政策;

- D.1968年,日本企业占有国内市场份额的50%(成为全球唯一没有被IBM支配的市场)

- a.1966年:以政府投资的形式开发对抗IBM360的第三代计算机(1968年开发成功);

- b.1969年:计算机购买奖励制度、特别折旧制度(可以简单理解为一种财政补贴形式);

- c.1971年:电振法出台(统合电子工业与机械工业);

- d.1960年代末,推动软件开发

实行租赁销售(模仿IBM****的销售战略),政府提供资本的35%-50% 日本本土企业和IBM在产品质量、技术水平、价格、销售模式(考验资金能力)上是有短板的,前者没有能力采取和后者一样的销售模式

从JECC看政府的介入与商业模式建构的关系:

如果政府不介入: (1)早期日本本土计算机:左上角

- 产品质量较差;

- 要求客户一次性结清,交易只能一次完成 (2)IBM计算机:右下角

- 产品质量较好;

- 允许分期付款 ——两者对比日本企业明显没有竞争力

计算机产业竞争力与政府的作用:以商业模式建构为中心

(4)1970-1980年:自由化之下的缓冲期限

①1971年开放计算机产业的部分市场:

——背景:当时日本企业无法对抗IBM的第3.5代计算机

A.在资本方面,在3年之后开放50%

B.进口自由化限于周边设备

C.设立总额为500亿日元的补助金(实际在5年间投入 650亿日元), 强化免税制度

C.争取4年时间

D.1974年开发出可以对抗IBM的第3.5代计算机FS

②大规模集成电路 VLSI的开发:日本式举国体制

多数文献认为,举国体制对于日本开发集成电路有显著的影响

2.1980s至今:硬件下降,软件与周边设备维持

(1)1979年,日语处理系统——成为1980s年代市场份额的基础 (2)政策目标:超越IBM

- 1978年“机情法”;基本技术开发补助制度;

- 对软件业的补助金制度与优惠税率;

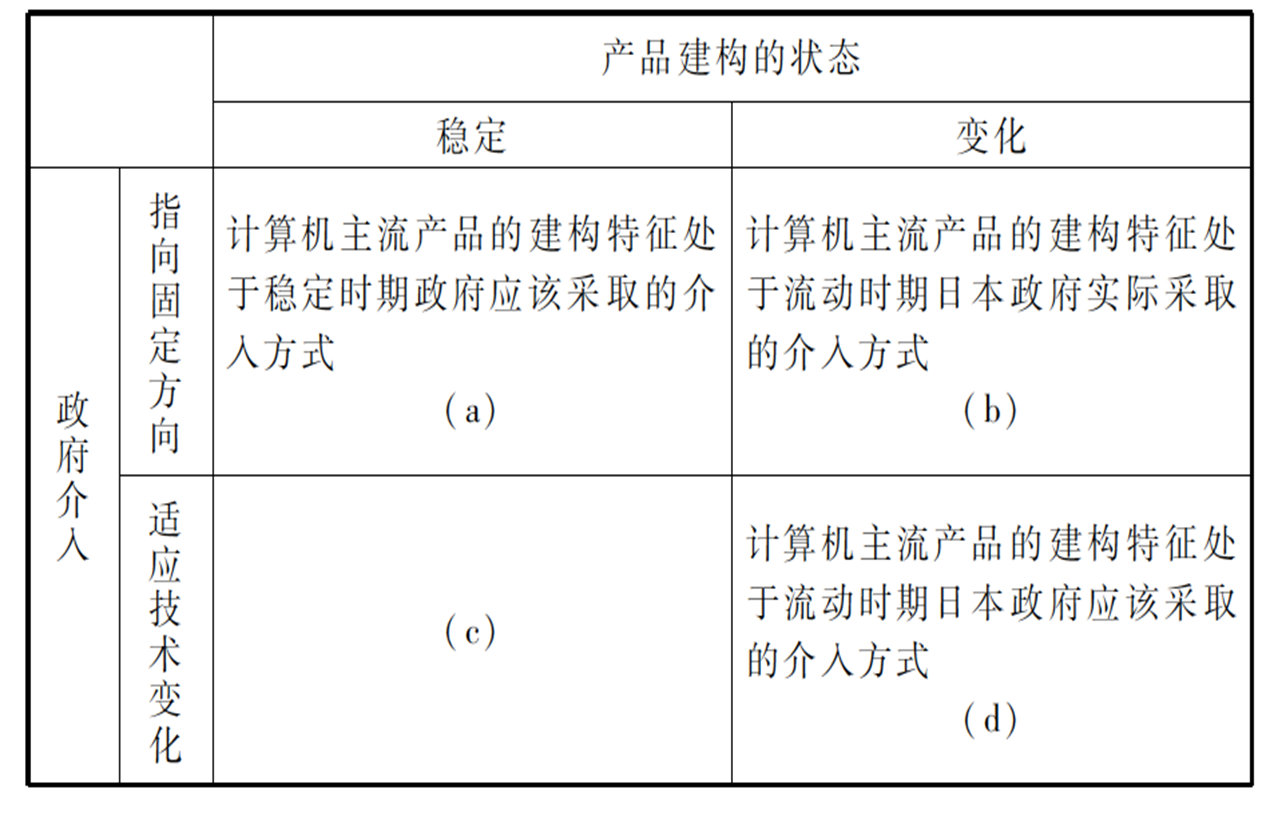

- 设立ICOT(新型计算机技术开发机构) (3)日本在原有的成功路线上(大型机)继续支持在超级计算机方面取得成功:京、富岳 (4)技术变化与计算机产业政策:

- 通信技术与计算机技术的关系的增强导致通产省与邮政省之间的矛盾;

- 1980s后,计算机的主导方向发生变化:小型化、开放(建构)化、模块化,日本的产业政策效果也越来越差。

3.如何评价日本计算机产业政策:

(1)国际比较:80s后,日本和美国相比,存在感确实弱了,但与其他国家(英法德等)比,还是具有较强的竞争力;

(2)时间分期:1980s后,只在硬件行业失败,软件还是可以

||| 1980s后,日本产业政策失败的原因:官员们企图重现成功的经验

- 既有特征不变

- 既有特征剧烈变化

- A.政策设计需要将技术变化考虑进来

- B.日本追赶阶段:大型机、封闭建构

- C.日本失败阶段:政府介入的要点应当是推动企业适应变化中的技术,即右下角,但实际上政府是采取了b(右上角),导致效果几乎没有。 ——因此,不能简单地说日本产业政策就是失败的,有成功的部分和成功的时期。

||| 计算机产业竞争力与政府的作用:以产品建构和政府介入的特征为中心

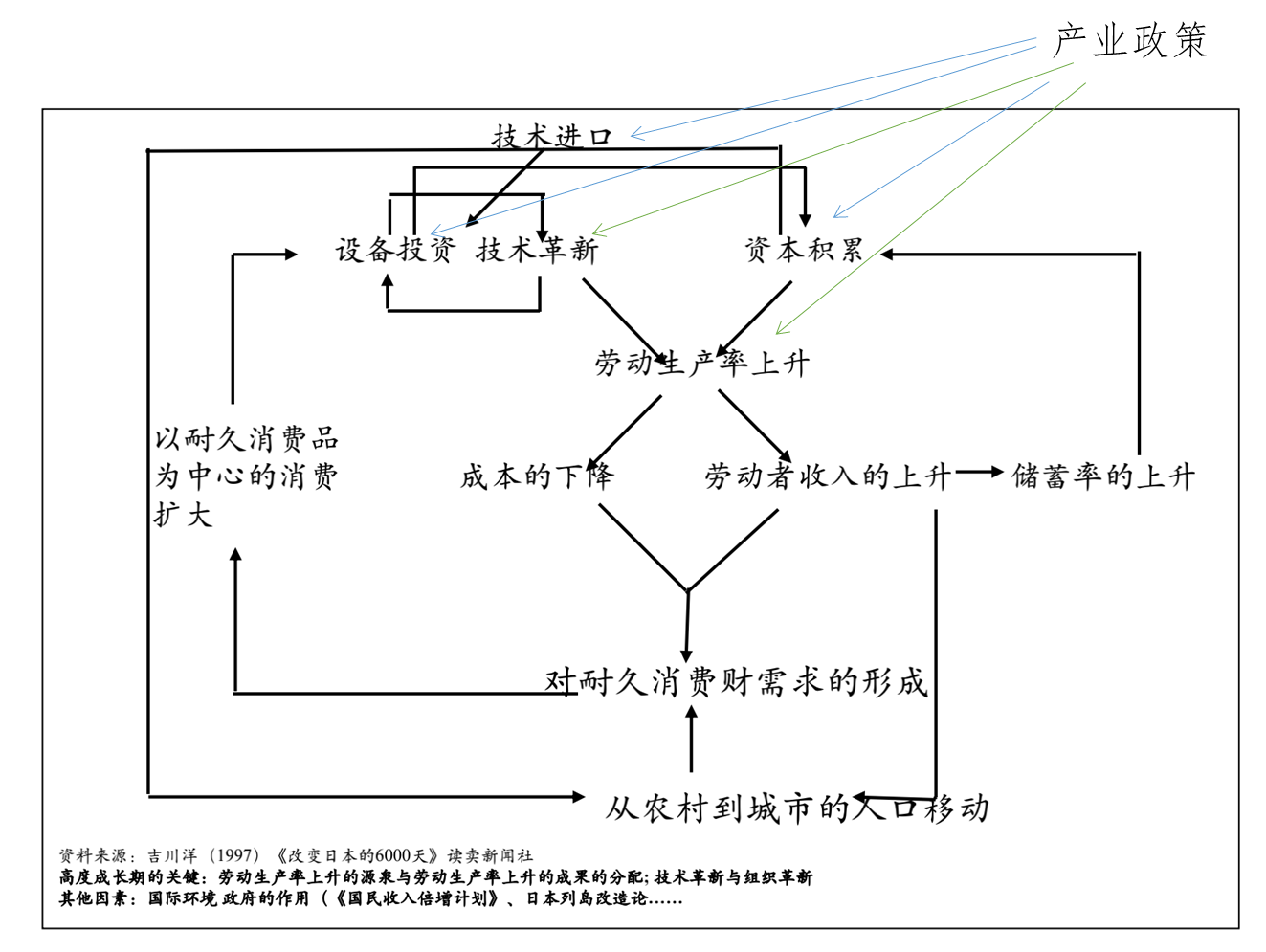

l 两种政策的结合:汽车产业(以丰田为例) (1)两种政策:大量投资、甚至违背规律的产业结构政策+企业合理化政策 (2)具有积极意义的汽车产业政策:

- 市场保护政策(产业结构政策)

- 战后初期的融资(产业结构政策)

- 主机厂——部件厂政策(企业合理化政策)

注:丰田的企业间合作关系与协丰会 ; 除特定时期,政策资金主要投向中小企业

油车时代之下,日本的汽车工业中最优秀的企业是丰田,其强项是性价比,业内公认丰田有一些好的管理方法,其中一项重要的是——主机厂和配件厂联合研发,即主机厂与配件厂之间有密切的技术协调。

最开始意识到这一做法的重要性的,不是作为主机厂的丰田,而是地方政府官员。政府官员研究当时最先进的美国福特厂,而日本官员发现丰田当时的管理存在很大问题,例如负责主机厂和配件厂关系的只有三个人,而且不允许配件厂和主机厂一起研发。政府官员将福特的方法引入日本,而丰田将这种管理办法本土化(企业间管理方式)。这种紧密的组织间关系需要有依托,早期是协丰会,也是源自地方政府。

*除特定时期,政府的政策资金和财政支持主要投向配件企业、中小企业。

(3)失败的汽车产业政策:汽车企业合并政策

三、中国的政策实践

(一)重庆的摩托车工业

四、小结

先行研究的问题

- 政府失败观(资源配置重要)和市场失败观(资本形成重要)的共同点: 配置主义的产业政策观

- 生产主义的产业政策观(以组织失败为逻辑起点):两阶段、双主体;租金转化

资源配置很重要,但是不是充分必要问题

产品建构和产业政策

- 改变产品建构;

- 不改变产品建构:

- a政府推动组织建构与技术建构的动态匹配

- b政府改变商业模式建构

- c产品建构特征决定了政策介入的应然形态

两种颜色代表两种不同的政策——