第八讲 日本企业的经营战略(2): 研发与创新

关键词:产品创新与工艺/工序创新;激进创新与渐进创新;R&D

关于上节课的导论的补充说明

l 从贝米斯的四英寸立方体到中银胶囊大楼(新陈代谢学派的代表)

l 从双城记到兵马俑

目的:为理解产品建构提供具体案例

(1)模块化的设计规则并不一定意味着产品低质量,而且我国大量产业是依托模块化崛起的,如我国现在新能源车的发展本质上和模块化密切相关,模块化也不意味着没有前途。

(2)德日确实是在集成化的行业中具有一定优势,但日本未必一定不擅长模块化,如中银胶囊大厦。

导论(一):日本的诺贝尔奖

l 近年来,日本在自然科学界获得诺贝尔奖的学者较多。日本诺贝尔得奖可以分为两类:

(1)【汤川秀树】们:汤川秀树于1946年获得诺贝尔物理学奖;

西方名校背景、顶级精英路线、主流大学工作、从事纯理论研究

(2)【田中耕一】们:

本科学历、出身学校乱七八糟、在大学中没有职务、研究所的研究员、并非从事纯理论研究→偏技术性

【结论】在日本得奖有限的情形下,得奖主偏技术的更多,暗示了日本的研发特征

导论(二):日本的原创性产品

l 可穿戴设备(万步机→汪步机):原本是在日本发明的,但是给狗用的

【特征】有创意、但没有商业化

(一)日本的原创性产品

早期:方便面、家庭用录像机、卡拉OK、随身听、CD播放器、蓝光播放器

近期:可穿戴设备、二维码、闪存、新能源汽车、锂离子电池、钙钛矿型太阳能电池

问题:日本目前还是有发明能力,但几乎没有一个给日本带来获利

(二)创新的定义

创新的定义有很多,老师只能选几种:很短+本质(最严格+最苛刻)

1.【最苛刻的定义】Utterback:技术或商业模式的实际采用或首次商业化

(1) 创新是商业化行为,将创新(innovation)与发明(invention)区分开来

发明是在实验室中出现,在实验室中终结。

(2) 强调“首次”,已经有的叫模仿(imitation)

在这样的定义之下,很多企业的行为都不叫创新,如早期的腾讯、百度和阿里巴巴其实都没有创新

2.【最宽松的定义】熊彼特:生产者和生产手段的新结合

(1) 开发新产品;

(2) 改进产品工艺-新的生产方法;

(3) 打开新市场;

(4) 使用新原料/材料的重构;

(5) 经济部门/组织形态的重组

注:关于创新的定义的严格程度是不同的,所以要统一在一个语境之下。

创新与发明一样吗?日本和美国分别更擅长发明还是创新?

创新和发明不一样,日本更擅长创新,对原理、基础科学的贡献不大。

创新一定伴随着技术革新吗?

不一定,按照熊彼特的定义,组织形态的变革也叫创新。

(三)日本式创新的特征

盆栽、插画、茶室、便当盒、卡拉OK房间、胶丸旅馆反映了日本固有的世界观之中的一个共同因素,即在限定的空间与对象之中执着地构筑细密的事物。

导论(三):日本的创新悖论

如果说,创新真的是经济发展的发动机,为什么在2007年的时候,日本的创新投入和强度非常大,但已经进入没落期,中国的创新投入和强度一般,但经济飞速发展?

一、历史与数据

(一)战后日本的技术发展:三个阶段

1.阶段1:1945-1972

通过引进技术(technology importation),实现赶超(catch-up)

2.阶段2:1972-1990

事实上的自主创新(indigenous innovation)

3.阶段3:1991至今

强化以科学为基础的创新(science-based innovations)

(二)第一阶段:赶超

1.活跃的技术引进

(1)对产品进口实施规制,强迫外国企业发放技术许可;

背景:冷战,美国需要扶持日本经济崛起

(2)增加研发投资以吸收外国技术并实现创新

2.原因:战前的教训(汽车和电子产业被外资控制)

3.表现:1952-1971年间,技术进口和研发置出以年均17%的速度增长

(三)第二阶段:事实上的自主创新

自主创新的英译:indigenous-本土的、土著的?

英语中没有对于“自主创新”非常对应的翻译,日语中也没有自主创新的准确翻译。

一般研究东亚经济的人会认为,日本和韩国非常强调自主创新,但日语中根本就没有自主创新这个词——这个国家一直这么干,但从来不说,为什么?

(1)阴谋论?不太靠谱;

(2)语病:创新还有不自主的吗?

深层的问题:日本企业无疑是自主创新,为什么没有对应的词汇?

自主创新成为中国的政策语言,应当是2005年全国科技大会由胡锦涛提出,也就是说2005年我国并不重视自主创新?未必。

1949年建国之后,我国强调“自力更生、艰苦奋斗”,这其实和“创新”没有区别。后来邓小平提出“科学技术是第一生产力”,那么理论上决定经济走向的应该是技术能力更强的,在当时即外资企业,但外资企业怎么可能把技术转移给我国?我国唯一的出路就还是自己来弄,那么邓小平强调的也是自主创新。接下来主管经济的是朱镕基,朱镕基强调要建立自主品牌,也就是说我国一直强调自主在技术领域的重要性。

但事实又是,我国确实到2005年之后才开始强调“自主创新”,其根源是:我国“从来都重视,长期解决不好”。

日本则是相反的逻辑:一直不说、一直在做

【总结】我国和日本是完全对称的结构

【用上节课的理论解释】日本企业崛起的时代是集成的时代,要进入某一行业必须具备基础的技术;中国企业崛起的时代是模块化的时代,即使不掌握核心技术,关键零部件已经像大宗商品一样流通,直接生产即可,但生产不形成技术。

例如,1978年之后,长春一汽和德国合作,这种合资政策事实上改变了产品建构,油车本来是集成化的,现在变成模块化了,德国工程师负责零部件的协调。

【政策改变产品建构的例子】秦始皇要求兵马俑设计师将兵马俑从集成化改为模块化

因此,日本一直在做自主创新,但日本不说,所以称为事实上的自主创新。

l 2000年初,自主研发占国民生产总值的比率(R&D/GDP)变化:

1.8(1970)→2.9%(1990)→3.4%(2004) 1978年,日本的该比率超过美国

l 专利申请数量的增加:

在1971-1987年间,以9%的速度增加。

l 技术出口/技术进口比率增加:

部分原因是日本企业在海外的分支机构向本土企业支付技术使用费,典型的是汽车产业。(90%的技术出口是对海外分支机构进行的)

国际比较中的两个事实

**(1)产业界积极参加研发:**日本企业研发经费占比远远超过美国

产业界:企业的钱;公共资金:政府的钱

这种研发投资结构会引发什么问题:

美国研发水平很高的产业的特点:周期长、研发投入大、风险高,如制药、计算机最底层的部件、生化等。这种资金和时间成本,根本不是企业可以承担的,在美国这种成本就是由公共资金承担的。

在此基础上,日本如果是政府资金比例低、产业界资金比例高,那就只能偏向技术,而非原理性的开发。

(2)在研发中大企业发挥主导作用:

例如,生化行业(最先进的领域)完全被大企业控制,有活力的中小企业很难出现。

l 美国政府在基础研发中的支出和介入比日本更高,但美国经济的自由程度不是更高吗?如何解释?

是因为有一部分人用政府的钱解决了基础技术,形成的专利市场化程度很高。 在基础研发完成之后,美国政府迅速退出,之后就是专利的市场化。

【典型的法案】拜杜法案

例:苹果手机使用的十几项核心技术,没有一项是苹果自己研发的,而是美国的科学家们利用政府资金研发的。

R&D:R-研究-更接近原理,D-开发

苹果的伟大不在于R-基础研究,而是D,把研究变得好玩。

二、变化与问题

l 赶超结束,到达技术前沿;

l 科学技术研究自身形态的变化

(一)科学与技术的变化

(1)知识产权的事实更为严格(IPR),相关纠纷增加;

(2)难以从海外获得技术

(二)科学对研发的影响上升

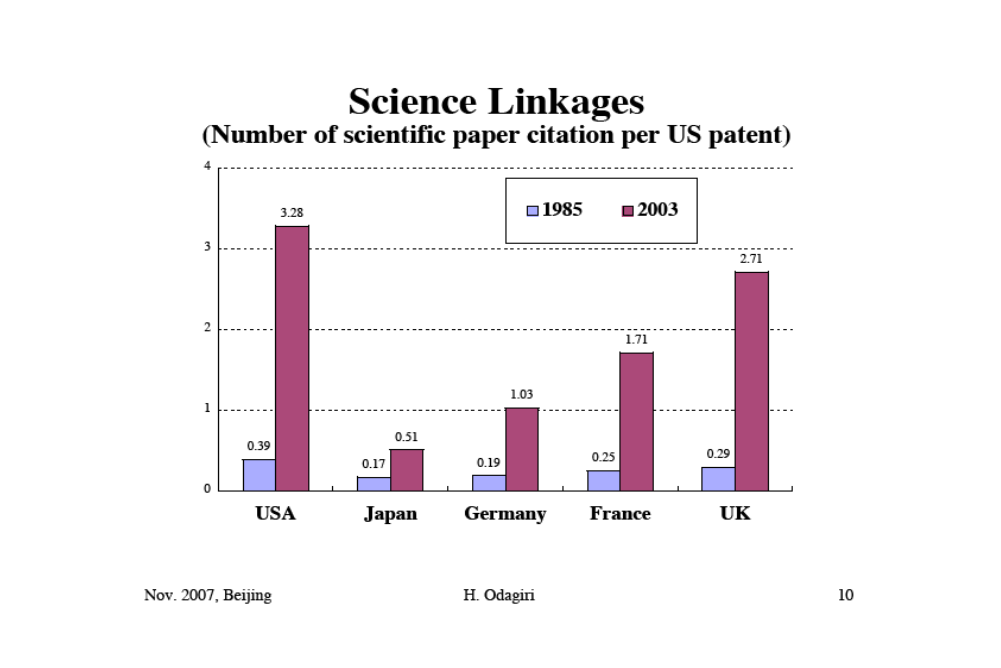

Science linkages:在美国申请专利时,申请材料中引用文献中硬科学的占比(the number of citations of scientific papers by US patents)

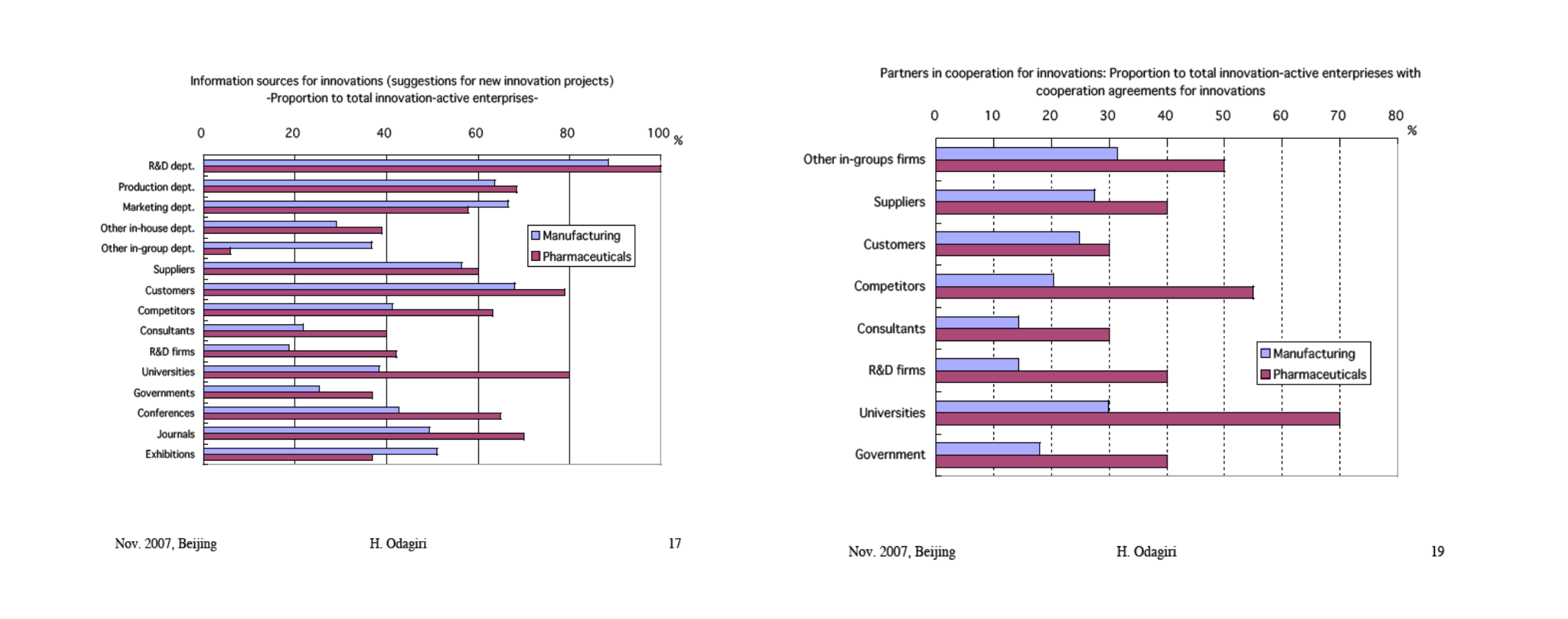

美国更擅长开放的创新,日德更擅长封闭的创新

主流行业中科学为基础的产业正在增加:Life science,ICT,Environmental Science,Nan'o-technology and materials

日本作为一个后进国家,在科学基础上的薄弱使得其产业发展颓势难掩,竞争力优势丢失

(三)日本政府在以科学为基础的产业中采取的对策:

(1)促进产学合作:有限的资源集中在国立大学中;

(2)强化对知识产权的保护;

(3)促进新兴企业的出现。

l 产学合作(UI collaboration) (1)主要渠道:学术论文

(2)更紧密的合作:大学科研成果的商业化,大学从产业界获得反馈

①大学申请专利并想产业界提供专利许可;

②大学产生的创新型企业;

③大学与企业进行联合研发;

④大学科研人员对企业研发提供建议和协助。

(四)日本产学合作的历史

1.早期曾经非常普遍

(1)东芝的两位创业者之一是电子工程领域的大学教授;

(2)八幡制铁的主要生产设备是在大学教授的指导之下完成的;

(3)日本最早的制药企业的总工程师是大学教授。

2.战后,政府对产学结合进行了规制

(1)国立大学研究人员的公务员身份导致其很难为民间企业服务;

美国大学:私立大学主导 日本大学:国立大学主导(教官)

(2)政府不鼓励国立大学研究人员从企业申请研究经费、申请专利或花费时间为产业界提供建议;

(3)结果导致大多数产学合作以非正式的形式存在。

(五)日本产学合作近期的改革

1.国立大学的独立行政法人化

2.鼓励建立产学联盟

国立大学参与的正式产学联盟的数量:1139(1990)→9387(2004)

3.对建立产学联盟的企业提供税率的优惠

4.大学开始为产学联盟建立专门的研究机构,为联盟提供研究设施,设立推动大学向企业转让专利和技术的机构

5.奖励从大学出现的新兴企业

(1)源于大学的新企业的数量:15(1995)→195(2004);

(2)累计数量:1161(2005.8)vs 美国:4543(2004)

(六)推动新兴企业出现的措施

1.《促进新兴企业出现法》:1999年

为新型中小企业提供补助金和债务担保,推动后者对新业务和新技术进行投资

2.对“天使投资”提供税率优惠

3.降低成立股份公司的最低资本额

4.为管理者引入期权制度

但是,科技型新兴企业仍然较少出现,为什么?

1.新兴企业面临的问题:

(1)融资问题;(2)人员招聘问题(技术人员、非技术人员)

2.制度化失业成本:

跳槽:平级的公司不要你

二重结构:大企业和小企业在技术、工资水平上存在结构性差异

这样就不会有人跳槽

(七)封闭创新VS开放创新

在这个时代,越来越多的行业从封闭走向open,例如跨国境的合作增加。

三、日本企业研发的特点

(一)创新的类型与典型日美企业的创新的特点

1.创新可分为:

- (1)工序创新vs产品创新;

- (2)渐进创新vs激进创新;

- (3)封闭创新(使用组织内部现有资源的创新)vs开放创新(使用外部新资源的创新)

- (4)基于技术的创新vs基于科学的创新

美国企业擅长右边的创新,这也是现在时代所需要的,而日德擅长的是左边的创新,越来越被时代所抛弃。

2.集成型产业群的创新VS模块型、平台型企业的创新

(二)创新的日本悖论

l 为什么日本研发投资巨大,但是近年来研发投资对于经济的推动作用不明显? (1)政府研发资金过少,导致难以突破需要长期投入的关键技术; (2)大企业的主导而不是中小企业主导

l 这样的创新体系在新时期会面临什么问题?

补论(一):日本的技术传统

l 少数派的问题意识:日本的技术都是引进的吗?

老师认为,事实上,日本的技术积累最重要的就是引进的。 少数派意识固执地认为本国存在促进这些技术发展的文化

补论(二):丰田召回事件

汽车行业的召回制度:一旦产品出现问题,就把汽车召回。汽车厂召回汽车是负责任的表现,但如果德日这种以制作精良著称的油车企业也大规模地召回汽车(上百万台),就让人质疑。

规模的增长导致管理和组织的能力不足,通过模块的方式解决——过去的零件都是特制的,但是模块后以后,发现一个零件出问题,意味着运用相同模块零件的车都会出问题

l 如何解释:回到模块化 (1)模块化的功:填补gap (2)模块化的过:扩大召回规模 随着汽车行业模块化的深入,车的零部件都是通用的,一旦零部件出问题,召回的规模就会非常大。